野生生物保全活動の立脚点を確立する

かつて野鳥に餌を与えることは愛鳥活動だと思われていました。しかし餌に集まった鳥たちの間で病気が広がった事例などが明らかになり、現在では餌さえ与えれば動物は守られると考える人は少ないのではないでしょうか。

移り変わる情報の中で、「どうすることが野生生物の保全になるのか」という活動の立脚点を確立することが、このワイルドライフカレッジの目標です。1年間のカリキュラムを通じて「野生生物の保全は、野生生物が教えてくれる」ことを具体的に学びます。

ワイルドライフカレッジは、野生生物のために活動したいという想いを持つ人が共に学ぶ場です。何かやってみたいなと思っている人も、すでに活動をしている人も、疑問や保全活動の悩みなどを共有し、講師と一緒に考えていきましょう。

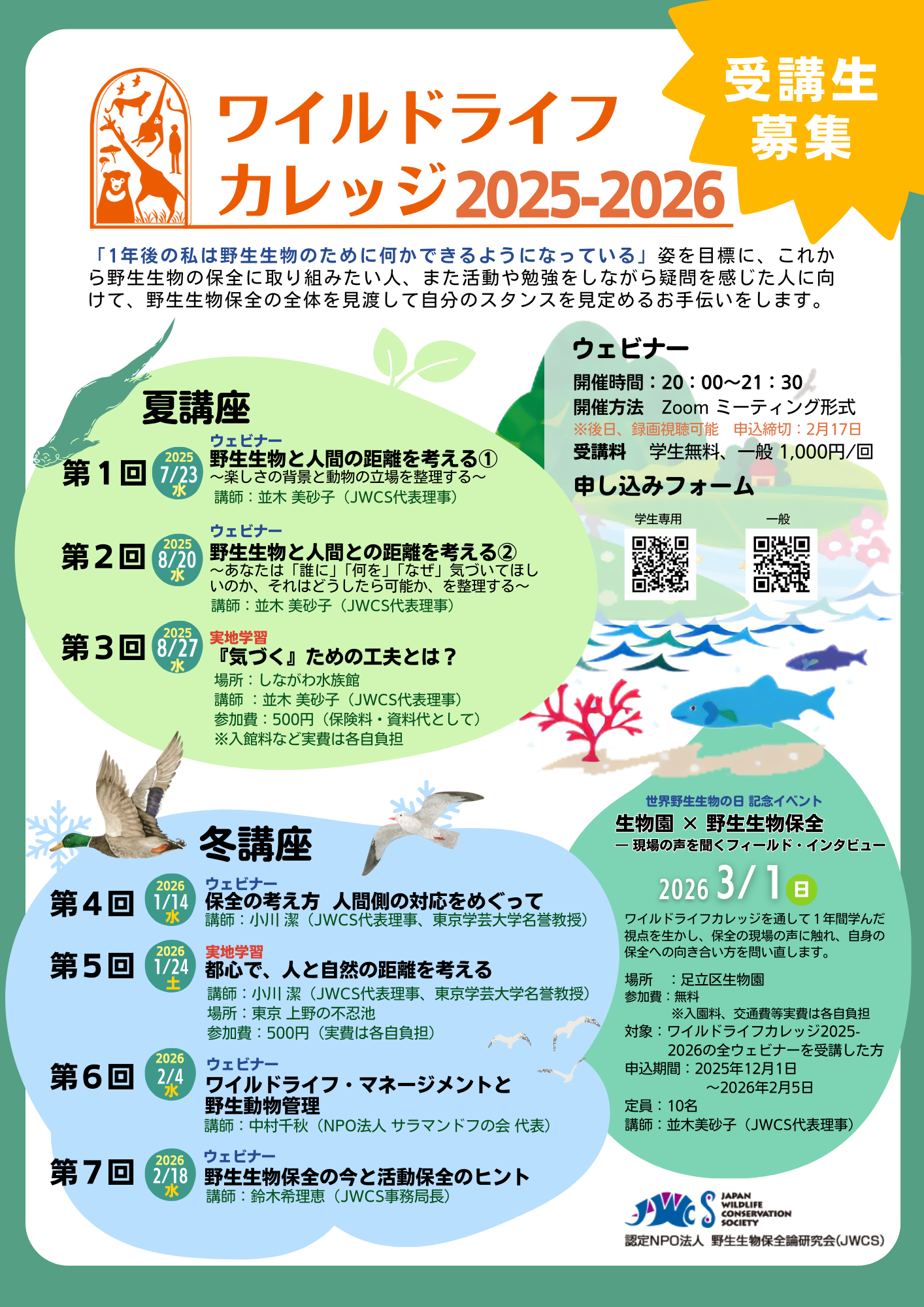

年間カリキュラム

■夏講座(Zoomミーティング形式)

これから野生生物の保全に取り組みたい人、また活動や勉強をしながら疑問を感じた人に向けて、野生生物保全の全体を見渡して自分のスタンスを見定めるお手伝いをします。

■実地学習(夏講座・冬講座ともに現地集合・解散)

野生生物保全の現場を訪ねて、夏講座・冬講座のウェビナーで学んだことを現実の活動と関連付けます。実地学習の直前のウェビナー受講が参加条件です。

■冬講座 ウェビナー(Zoomミーティング形式)

生物多様性とは何か、自然の保全・保護・利用とは、など野生生物保全活動の基礎を学びます。国内外の野生生物保全活動や研究から野生生物保全のための多様なアプローチを学びます。

■実践活動(オンラインでのグループ会議・動物園での普及啓発活動など)

今年度は世界野生生物の日の記念イベントとして、足立区生物園で実践活動を行います。ワイルドライフカレッジ2025-2026を通して1年間学んだ視点を生かし、保全の現場の声に触れ、自身の保全への向き合い方を問い直します。夏講座・冬講座ウェビナー全5回の受講が参加要件です。

2025年度プログラム

ワイルドライフカレッジ2025-2026 受講生募集要項(全3ページ)

夏講座(終了しました)

【受付期間】2025年6月16日~2025年8月19日

【申込】夏講座の募集は終了しました

◇学生

学生無料※第3回の実地学習の参加者は現地で500円(保険・資料代)を集金。

◇一般

・夏講座セット(第1回、第2回のウェビナーと第3回実地学習のセット)3,000円

・ウェビナーのみ(第1回、第2回のセット) 2,000円

夏講座 申込締切 2025年8月19日20:00

・ウェビナー開催前にリマインドメールをお送りします。

・リアルタイムでの開催の後でのお申し込みの場合は、録画視聴用のURLをメールでお知らせします。

※録画視聴期限 2025年8月31日 20:00まで

夏講座の詳細

第1回 2025年7月23日(水)20:00-21:30

【ウェビナー】野生生物と人間の距離を考える① ~楽しさの背景と動物の立場を整理する~

講師:並木 美砂子(JWCS代表理事)

講師:並木 美砂子(JWCS代表理事)

内容:野生動物とのさまざまな接触・接近を含む利用(展示動物を観察する、アニマルカフェの利用、自宅での飼育など)を例に、人と動物の「距離感」について考察します。野生生物の利用形態を分類・整理し、それぞれの場面で私たちが感じる「楽しさ」の理由を分析するとともに、その際の野生動物側の状態を予想し理解を深めます。

※第1回では、第2回までの間の期間に自身と野生生物の距離を体験して考えるための時間と、課題を設定します。

第2回 2025年8月20日(水)20:00-21:30

【ウェビナー】野生生物と人間の距離を考える②~あなたは「誰に」「何を」「なぜ」気づいてほしいのか、それはどうしたら可能か、を整理する~

講師:並木 美砂子(JWCS代表理事)

内容:「人と動物の望ましい距離」について、人の側が気づくべきこと、気づけるために必要なことを考えます。

第3回 8月27日(水)

【実地学習】『気づく』ための工夫とは?

講師:並木 美砂子(JWCS代表理事)

内容:水族館を見学しながら、人と生きものの「望ましい距離」を考えてもらえるための「水族館にあったらいいな情報とそれを伝える方法」を考えます。

場所:しながわ水族館 ※停電による閉館のため、すみだ水族館に変更になりました。

対象:第1回、第2回ウェビナー受講者

申込:必要(定員 先着15名 ※一般5名 学生10名)

参加費:500円(保険・資料代として)を当日集金

※水族館入館料、交通費等の実費は各自負担

冬講座

【受付期間】2025年12月1日~2026年2月17日

【申込】

◇学生 https://wlc2026winterstude.peatix.com/

学生無料※第5回の実地学習の参加者は現地で500円(保険・資料代)を集金。

◇一般 https://wlc2026winter.peatix.com/

・ウェビナー1,000円/回 ※第5回の実地学習参加の場合は現地で500円(資料・保険代として)集金

・冬講座ウェビナーセット(第4回、第6回、第7回) 3,000円

冬講座 申込締切 2026年2月17日 20:00

・ウェビナー開催前にリマインドメールをお送りします。

・リアルタイムでの開催の後でのお申し込みの場合は録画視聴用のURLをメールでお知らせします。

※各動画の視聴期限は、2月28日20:00まで

冬講座の詳細

第4回 2026年1月14日(水)20:00-21:30

【ウェビナー】保全の考え方 人間側の対応をめぐって

講師:小川潔(JWCS代表理事、東京学芸大学名誉教授)

講師:小川潔(JWCS代表理事、東京学芸大学名誉教授)

内容:自然保護や野生生物保全に際して、視点・考え方・価値意識の違いによって同じ言葉が対立概念になってしまうことがあります。そのような事例を、野生と放任・管理(事例:千駄木の森の管理方法)、餌付け問題(事例:不忍池における野生水鳥類への餌付け)・「報道機関の視点のずれ(餌付けをめぐる対立をあおるシナリオ)、「生き物の名前」と自然観察手法などから求めてみましょう。まとめとして、もともとの自然の保護・保存・保全や生物多様性の考え方に立ち返ってこれらの問題の整理を試みます。

第5回 2026年1月24日(土)10:00-12:00

【実地学習】都心で、人と自然の距離を考える

講師:小川潔(JWCS代表理事、東京学芸大学名誉教授)

人と自然との距離を考える実例として、不忍池とそこにいる動植物、および人の観察を行います。また、資料による過去約60年間の不忍池の記録紹介を行います。

場所:東京 上野の不忍池※雨天の際は直前に実施の可否を判断

対象:第4回ウェビナー受講者

申込:必要(定員 10 名)

参加費:500円(保険・資料代として)を当日集金

第6回 2026年2月4日(水)20:00-21:30

【ウェビナー】ワイルドライフ・マネージメントと野生動物管理

講師:中村 千秋(NPO法人 サラマンドフの会 代表)

講師:中村 千秋(NPO法人 サラマンドフの会 代表)

内容:ケニヤでは消費的な娯楽のための狩猟を禁止し、野生動物を国のものと法律で定めて保護し、観光に活かす政策を取っています。ケニヤのワイルドライフ・マネージメントと日本の野生動物管理の違いを考えます。

第7回 2月18日(水)20:00-21:30

【ウェビナー】野生生物保全の今と活動のヒント

講師:鈴木 希理恵(JWCS事務局長)

講師:鈴木 希理恵(JWCS事務局長)

内容:ワイルドライフカレッジ2025-2026の1年間の講義を振り返り、野生生物保全の現在の課題を整理します。そしてその解決に自分はどのように貢献できるかを一緒に考えます。

実践活動:世界野生生物の日記念イベント

ワイルドライフカレッジで1年間培った視点を生かし、希少種の保全や飼育、ペット取引問題、ふれあい展示など、多様なテーマをもとに 足立区生物園の取り組みを受講者自身が調べ、園長へ直接インタビューします。現場の声に触れ、自身の保全への向き合い方を考えます。

日程:2026 年3月1日(日)(雨天決行)

事前オンラインミーティング 2月20日(金)20:00-21:00

場所:足立区生物園

申込:必要(定員 10 名)

https://wlc2026interview0301.peatix.com/

対象:ワイルドライフカレッジ2025-2026の全ウェビナー(夏講座・冬講座の全5回)受講者。

PowerPointを使用できる方。事前オンラインミーティングに参加できる方。

参加費:無料 ※ただし現地集合

募集期間:2025年12月1日~2026年2月5日(参加者の準備期間を設けるため早めました)

主催:野生生物保全論研究会(JWCS)

ワイルドライフカレッジこれまでの記録

ワイルドライフカレッジ2024の記録

ワイルドライフカレッジ2024 受講生募集要項(全4ページ)![]()

ワイルドライフカレッジ2023の記録

ワイルドライフカレッジ2023 受講生募集要項(全5ページ) ![]()

実践ゼミ受講者によるレポート

・ニホンザリガニの保全と活用―教育から地域振興への展望― 秋田大学教育文化学部地域文化学科地域社会コース地理学研究室 犬塚友樹 菅原泰良

・獣害を乗り越え農村に明るい未来 杉山莉音

世界野生生物の日 SNSイベント用に受講生が作成したサムネイル

ワイルドライフカレッジ2022の記録

・ワイルドライフ カレッジ2022 募集要項![]()

・ワイルドライフ カレッジ2022 フィールドワークのご案内![]()

・ワイルドライフカレッジ2022実践ゼミ 募集要項![]()

・「ワイルドライフカレッジ 2022を振り返る」『JWCS通信』No.98

ワイルドライフカレッジ2022 参考図書・講師の著書

『生きもの目線で活動チェック』野生生物保全論研究会(2019)\0 送料着払い(お申込みはこちら)

『生きもの目線で活動チェック』野生生物保全論研究会(2019)\0 送料着払い(お申込みはこちら)

『シリーズ日本列島の三万五千年−人と自然の環境史第1巻 環境史とは何か 』湯本貴和 編/松田裕之・矢原徹一 責任編集(2011)文一総合出版 ¥4,400

『みんなの幸せってどんな世界 共存学のすすめ』古沢広祐 著(2018)ほんの木 ¥1,540

『ホエールウォッチングをめぐる今日的考察』水口博也 著(2022) Amazon kindle(電子書籍)\300

『ホエールウォッチングをめぐる今日的考察』水口博也 著(2022) Amazon kindle(電子書籍)\300

![]() ワイルドライフカレッジ2022・2023・2024は独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて開催しました。

ワイルドライフカレッジ2022・2023・2024は独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて開催しました。